পারভেজ সেলিম ।।

কবি জীবনানন্দের প্রথম কবিতার বই প্রকাশ পায় ১৯২৭ সালে। নাম ‘ঝরা পালক’। নিজ খরচে কবি প্রকাশ করেছিলেন তার প্রথম বই।

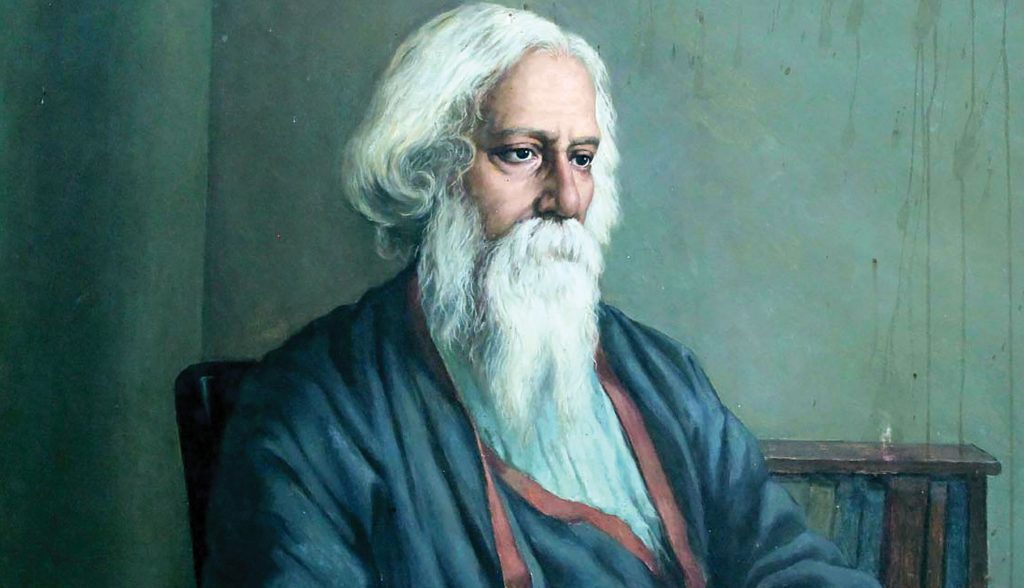

কেমন লিখলেন তিনি তা জানতে চেয়ে এক কপি বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়ে সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। বইটি পড়ে উত্তরও পাঠান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। মাত্র কয়েক লাইনের এর উত্তর। চিঠিটি বেশ;

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এত জবর দস্তি কেন করো বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহাসিত করে।

বড় জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো।

ইতি

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এমন একটি রুঢ় চিঠি পেয়ে হয়ত কষ্ট পেয়েছিলেন নতুন কবি। সে কষ্ট সামলে নিজেকে প্রস্তুত করেন তিনি।

চিঠির উত্তরে বিশাল এক কৈফিয়ত হাজির করেন জীবনানন্দ। সেখানে জীবনানন্দ বরীন্দ্রনাথের মুল্যায়নকে শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। কেন প্রত্যাখ্যান করলেন তা যুক্তি দিয়ে উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দেন।

একটি মাত্র বই প্রকাশ হয়েছে জীবনানন্দের তাতেই তিনি যেভাবে সাহিত্যজগতে প্রকান্ড সূর্যের মত এক কবির সাথে দ্বিমত পোষন করেছিলেন এবং নিজের সাহিত্যবোধের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন তাতেই বোঝা যায়, ব্যক্তিজীবনে যেমন দূর্বল চরিত্রের অধিকারিই হন না কেন সাহিত্যজগতে তিনি এক বিশাল শক্তি নিয়ে জন্মেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে উত্তর দিলেন এইভাবে।

শ্রীচরণেষু

আপনার স্নেহাশীষ লাভ করে অন্তর পরিপূর্ন হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীণ লেখকদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাদের মাথার উপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মত আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এত বড় দানের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রযোজন তার অভাব অনুভব করছি। অক্ষম হলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। আর আমার জীবনের আকিঞ্চন সেই আরাধ্য শক্তি সেই কল্যাণময় শক্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

পত্রে আপনি যে কয়েকটি কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন আসছে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দু:খ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনো আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন- পাতালের অন্ধকারে বিষর্জর হয়ে কখনো তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিংবা এই জ্যোতির্লোকের ভিতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা ‘সিনিরিটি’ জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তার কাব্যের ভিতর এই সুর অনেকভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে, সে কাব্য ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের ডিভাইন কমেডির ভিতর কিংবা শেলীর ভিতর সিনিরিটি বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যে অভাব এদের রচনার ভিতর আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকম বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময়ে নানা রকম ‘মুডস’ খেলা করে। সে ‘মুড’গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনো মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভিতরে বীনার তার বাধবার ভরসা রাখে। যে জিনিষ তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়ত তা নিতান্তই নগন্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে ,- সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। ‘মুড’-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বেলে ওঠে, তাতে ‘সিনিরিটি’ অনেক সময়েই থাকে না_ কিন্তু তাই বলে তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছিনা ।

সকল বৈচিত্র্যের মতো সুর বৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভিতর। কোন একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশি করে স্থায়ী স্থান কি করে দাবি করতে পারে? আকাশের নীল রং, পৃথিবীর সবুজ রং, আলোর শ্বেত রং, কিম্বা অন্ধকারের কালো রং-সমস্ত রংগুলোরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটাকে অন্যটার চেয়ে বেশি সুন্দর ও সুচির বলা চলে বলে মনে হচ্ছে না। এই অন্ধকার, এই আলো, আকাশের নীল, পৃথিবীর শ্যামলিমা-এসবই তো সুচির-সুন্দর। সৌন্দর্য ও চিরত্বের বিচার তাই অন্য ধরনের বলে মনে হয়। ঘুড়ির কাগজের সবুজ, নীল, শাদা বা কালো রং যখন পৃথিবী, আকাশ, প্রভাত বা রাত্রির বর্ণের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের দাবি করে বসে, তখন আর কোন প্রসঙ্গের প্রযোজন থাকে না। আমার তাই মনে হয়, রচনার ভিতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়ত তাও নিস্ফল হয়ে যায় । বিটোফেনের কোন কোন সিম্ফনী বা সোনাটার ভেতর অশান্তি আছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু আজো তা টিকে আছে-চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিলো বলে।

আমার যা মনে হয়েছে তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার অন্তরলোকের আলোপাতে আমার ত্রুটি অক্ষমতা মার্জিত করে নেবেন আশা করি। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ন প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণীত

শ্রীজীবনানন্দ

এরপর ১৯৩৬ সালে কবির দ্বিতীয় কবিতার বই ’ধুসর পান্ডুলিপি’ প্রকাশ পায় । এই কবিতার বই প্রকাশের পর তিনি আবারও চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথকে ।

….

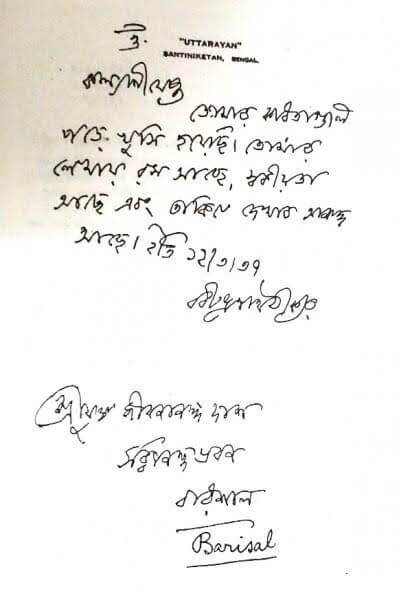

এবারও উত্তর দেন বিশ্বকবি। তবে রবীন্দ্রনাথের মুল্যায়ন এবার অসাধারণ।

তিনি বলেন,

‘তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে , স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে’।

ইতি ১২/০৩/৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনানন্দের কবিতার এ এক গভীর মুল্যায়ন। এক বাক্য আর কেউ মনে হয় এত স্পষ্ট করে জীবনানন্দকে মুল্যায়ন করতে পারেননি ।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বড় কবি। জীবনদশায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে আলোচিত,সফল এবং ব্যস্ততম মানুষ।

আর উল্টোদিকে জীবনানন্দ ছিলেন স্বল্পভাষী,কম জনপ্রিয়, অর্থকষ্টে জর্জরিত মানুষ। জীবনের সবকিছুর বিপরীতে তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন তার কবিতা এবং তার লেখাকে। এই দুই বিশাল বড় দুই কবির কখন দেখা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের তেমন কোন প্রশংসা না পেলেও জীবনানন্দ সবসময় রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছেন সবচেয়ে বড় সম্মান এবং শ্রদ্ধা। তার চিঠিগুলো পড়লেই তা বোঝা যায়।

জীবনদশায় দুই ব্যক্তিকে তুলনা করা যেখানে হাস্যকর ছিল, আজ ৭০ বছরের মধ্যেই সেই রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি আরেকটি নাম উচ্চারিত হচ্ছে, আর সেটি হলো, জীবনানন্দ দাশ।

পারভেজ সেলিম ।।

লেখক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রকর্মী

fen I am grateful for the time and effort you put into creating this informative article. สล็อต 45 pgslot

Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Appreciate it!

I need to to thank you for this fantastic read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have you book-marked to look at new stuff you postÖ

We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive task and our whole group can be grateful to you.

нужна медицинская справка

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

Excellent blog here! Also your website lots up fast! What host are you using? Can I am getting your associate link for your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

Hey! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to blogging but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

My brother suggested I might like this blog. He used to be totally right. This submit actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

I absolutely love your blog and find many of your post’s to be precisely what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write about here. Again, awesome web log!

Spot on with this write-up, I absolutely believe this site needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information!

An intriguing discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people don’t speak about such topics. To the next! All the best!!

Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m glad to exhibit that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much unquestionably will make certain to don?t overlook this web site and give it a look on a constant basis.

Hi to all, the contents present at this website are truly awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.

I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

Your way of explaining everything in this article is in fact pleasant, all be able to effortlessly understand it, Thanks a lot.

If some one wants to be updated with most recent technologies afterward he must be pay a visit this website and be up to date every day.

Howdy! I just want to give you a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

Appreciate the recommendation. Will try it out.

When someone writes an piece of writing he/she maintains the plan of a user in his/her mind that how a user can understand it. So that’s why this article is great. Thanks!

Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Appreciate it!

This article is in fact a pleasant one it helps new net people, who are wishing for blogging.

Right now it seems like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

First off I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!

Very nice write-up. I definitely love this website. Keep it up!

You can definitely see your expertise in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

It’s very easy to find out any topic on net as compared to books, as I found this piece of writing at this website.

When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the greatest in its niche. Wonderful blog!

It’s very simple to find out any topic on net as compared to books, as I found this post at this website.

My family members all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting familiarity daily by reading such nice articles or reviews.

Hey very interesting blog!

Quality articles or reviews is the secret to attract the users to go to see the website, that’s what this site is providing.

Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to create a really good article but what can I say I put things off a lot and never seem to get anything done.

Лучший мужской эромассаж в Москве выбрать лучший

Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

I do agree with all the ideas you have introduced on your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for beginners. May you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

We stumbled over here different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.

I believe what you postedtypedbelieve what you postedtypedsaidthink what you postedwrotesaidthink what you postedwrotesaidWhat you postedwrote was very logicala bunch of sense. But, what about this?think about this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and see how they createwrite post headlines to get viewers to click. You might add a video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

Hi my family member! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all significant infos. I’d like to peer more posts like this .

Nice respond in return of this difficulty with real arguments and describing everything about that.

I was very happy to discover this web site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your website.

It’s an remarkable piece of writing in favor of all the web users; they will take benefit from it I am sure.

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the most beneficial in its niche. Excellent blog!

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive process and our whole group can be grateful to you.

Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

I am sure this piece of writing has touched all the internet users, its really really good article on building up new blog.

Thank you a bunch for sharing this with all folks you really understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link trade contract among us

I think this is one of the such a lot significant information for me. And i’m satisfied reading your article. However wanna statement on few general things, The website taste is perfect, the articles is in point of fact excellent : D. Good task, cheers

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

I couldn’t resist commenting. Very well written!

I do believe all the ideas you have presented on your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for newbies. May you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

Spot on with this write-up, I absolutely feel this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

I love what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It appears like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Kudos

I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice weekend!

Great post.

I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for something concerning this.

Hi mates, nice article and pleasant arguments commented here, I am actually enjoying by these.

constantly i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading at this place.

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

Hi there, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.

It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I want to recommend you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things approximately it!

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may just I want to recommend you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things approximately it!

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

Every weekend i used to visit this web site, as i want enjoyment, since this this web site conations really good funny data too.

Saved as a favorite, I really like your web site!

I was able to find good info from your blog articles.

Thank you for some other magnificent article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

What’s up, this weekend is nice in favor of me, as this time i am reading this great informative article here at my house.

I like it when folks come together and share thoughts. Great blog, continue the good work!

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

I used to be recommended this blog through my cousin. I am not sure whether this post is written through him as no one else recognize such distinct approximately my problem. You are amazing! Thank you!

Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем доступные цены и высокое качество работ.

поставка строительных материалов москва

Обеспечьте своему жилищу идеальные стены с механизированной штукатуркой. Выберите надежное решение на mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru.

I know this website gives quality based posts and other data, is there any other website which gives such information in quality?

Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

Great info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon). I have saved it for later!

There is definately a lot to learn about this subject. I like all the points you made.

Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I am hoping you write again soon!

Хотите получить идеально ровные стены в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по механизированной штукатурке стен в Москве и области, а также гарантируем качество работ и доступные цены.

I like reading through a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles relating to this article. I want to read more things approximately it!

These are actually wonderful ideas in regarding blogging. You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

First off I want to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!

After looking into a handful of the articles on your web page, I truly like your technique of writing a blog.

I book-marked it to my bookmark website list and will be checking

back soon. Please check out my website too and tell me what you think.

One of the leading academic and scientific-research centers of the Belarus. There are 12 Faculties at the University, 2 scientific and research institutes. Higher education in 35 specialities of the 1st degree of education and 22 specialities.

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

This is a topic that is close to my heart… Take care! Where are your contact details though?

Hello would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support you.

Hello there I am so grateful I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent jo.

Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back in the future. I want to encourage one to continue your great job, have a nice day!

Fabulous work!

My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write about here. Again, awesome weblog!

Asking questions are truly good thing if you are not understanding anything entirely, but this article provides nice understanding even.

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you

Ищете надежного партнера для строительства автомойки? У нас есть качественные решения под ключ, чтобы сделать ваш проект прибыльным.

Строительство автомойки – сложный процесс. Мы обеспечиваем профессиональный подход на каждом этапе, чтобы ваш бизнес процветал.

That is really fascinating, You are a very professional blogger.

I’ve joined your rss feed and look ahead to in search of more of your excellent post.

Also, I’ve shared your website in my social

networks

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!