পারভেজ সেলিম ।।

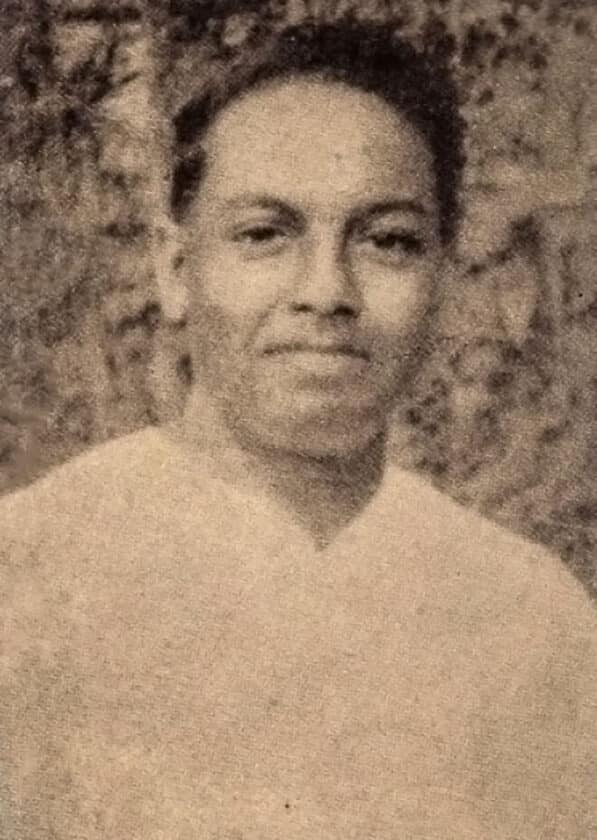

সাল ১৮৯৯। নতুন এক শতাব্দীর শুরুর সন্ধিক্ষণ। বরিশালের বামনকাঠি নামের নির্জন এক গ্রামে জন্ম নিল এক শিশু। পরের মাত্র ৫৬ বছরে যিনি হয়ে উঠবেন বাংলা কবিতার এক আসামান্য স্রষ্টা। নিজের জীবনদশায় যিনি অবেহেলা, বঞ্চণা আর অর্থকষ্টে কাটিয়ে দিবেন আর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে থাকবেন বাংলার এক প্রধান বিশুদ্ধতম কবি। তার নাম জীবনানন্দ দাশ।

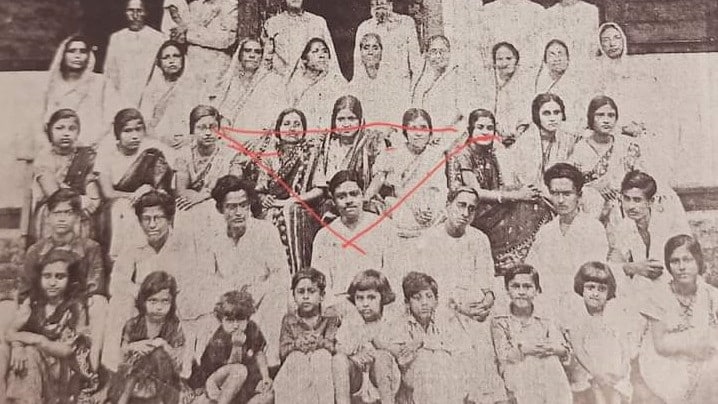

বাবা সত্যানন্দ ঢাকা বিক্রমপুরের লোক ছিলেন। দাদা সর্বানন্দ দাশ বরিশালে গিয়ে স্থায়ী হয়েছিলেন, পরে যিনি সেখানকার ব্রাক্ষ্ম সমাজের পুরোধা ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন।

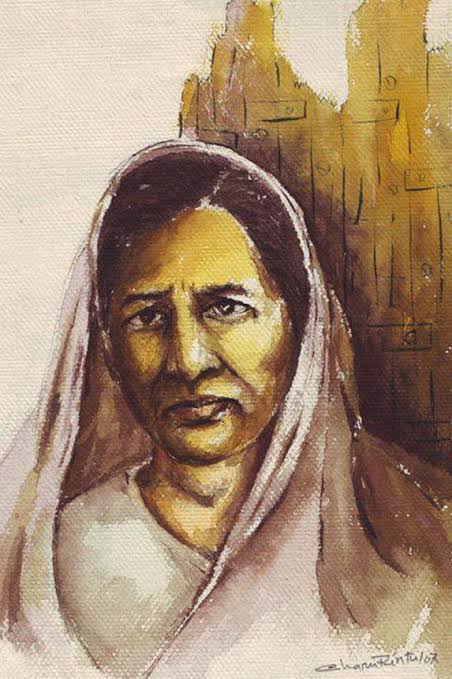

মা কুসুমকুমারি দাস নিজেও ছিলেন একজন কবি। সেই সময় বরিশাল থেকে কলকাতায় গিয়ে বেথুন স্কুলে পড়াশুনাও করেছিলেন। ছেলের কবিতার হাতেখড়ি মায়ের কাছেই। যিনি লিখেছিলেন ‘আমাদের দেশে সেই ছেলে হবে কবে কথা না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ’। যেন কবিতার মতো তার সন্তান কথায় না কাজেই বড় হয়ে উঠেছিলেন।

ছোটবেলা জীবনানন্দ দাশের ডাক নাম ছিল মিলু। জন্মের পরেই ভয়াবহ জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হন মিলু। হাওয়া বদল ছিল তার একমাত্র চিকিৎসা। জন্মের বছরেই মা তাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে বের হয়েছিলেন লৌখনো, দিল্লি, আগ্রা ঘুরতে। মায়ের চেষ্টায় শেষে সুস্থ হয়ে বরিশালে ফিরেছিলেন ছিলেন কবি।

অসুস্থতার কারণেই হয়ত স্কুল দেরিতে শুরু করেন মিলু। পড়াশুনা শুরু করেন মায়ের কাছেই, পঞ্চম শ্রেনীতে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হন বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে। সময়টা ১৯০৮ সাল।

১৯১৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন প্রথম বিভাগে। সে বছরই ছোট ভাই অশোকানন্দের জন্ম হয়। পরে ব্রজমোহন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রথমবারের মতো বরিশাল ছেড়ে চলে যান তিনি।

১৯১৯ সালে ইংরেজীতে অনার্সসহ বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। সে বছরে ব্রক্ষ্মবাদী পত্রিকায় ‘বর্ষা-আবাহন’ নামে প্রথম কবিতা প্রকাশ পায় বৈশাখী সংখ্যায়। তখন বয়স ২০। কবিতাটি নিজ নামে নয়, ছাপা হয় শুধু ‘শ্রী’ নামে। এটিই কবি জীবনানন্দ দাসের প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

…এস এস ওগো নবীন,

চলে গেছে জীর্ণ মলিন

আজকে তুমি মৃত্যু-বিহীন

মুক্ত-সীমা-রেখা।

(বর্ষা-আবাহন)

বাংলা সাহিত্যের শুদ্ধতম কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পথ চলা শুরু। পরের ৩৫ বছর চলবে জীবনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা, আর বিপন্ন বিষ্ময়ের কাছে নিজেকে সমর্পন এবং তা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অনন্তের দিকে যাত্রা করবেন এক নির্জন বিশুদ্ধতম কবি।

১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে আইন বিভাগে পড়াশুনা শুরু করেন কবি কিন্তু সেটি আর শেষ করা হয় না।

দু’বছর পর ১৯২২ সালে চাকরি পান সিটি কলেজে। কলেজ টিউটর হিসেবে। জীবনের প্রথম চাকরি। কিন্ত সেটি বেশিদিন করা হয়না।

এরপর তিনি আরো ৬ টি কলেজে চাকরি করবেন। কোনটি তিনি নিজে ছাড়বেন, কোনটি থেকে তাকে ছাঁটাই করা হবে। কখনো কখনো তিনি বেকার থাকবেন। তবে তার জীবনের শেষ হবে কলেজের অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে।

প্রথম কবিতা লেখার পাঁচ বছর পর তিনি লিখবেন তার ২য় কবিতা। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে তাকে নিয়ে লেখা কবিতা প্রকাশ পায়। কল্লোল পত্রিকায় ‘নীলিমা’ নামে। কবিতাটি প্রকাশের পর চারিদিকে নাম ফুটতে শুরু করেন কবির। কয়েকটি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে।

মা কুসুমকুমারি দাস চাইতেন ব্রাহ্ম সমাজের পুরোধা ব্যক্তিদের নিয়ে ছেলে কবিতা লিখুক। কিন্তু যিনি এসেছেন নতুন কিছু জন্ম দিতে তিনি কি অন্যের বেধে দেয়া পথে হাঁটবেন! হাটেনি। তিনি সৃষ্টি করছেন কবিতার নতুন এক মায়াবি রাজ্য।

১৯২৭ সালে কবিতার প্রথম বই ‘ঝরা পালক’ প্রকাশ পায়। নিজের পকেটের টাকা খরচ করে এটি প্রকাশ করেছিলেন। ভেবে দেখুন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ট কবিকে তার প্রথম বই বের করতে হয়েছে নিজের টাকায়। ভাবা যায় !

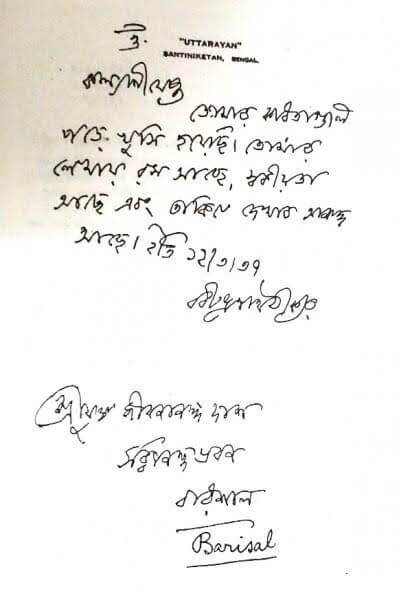

যাই হোক, বইটি প্রকাশের পর তিনি একটি কপি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার মতামত জানতে। বিশ্বকবি উত্তরও দিয়েছিলেন, তবে তা ইতিবাচক নয় নেতিবাচকভাবে। এতে কবি কিছুটা বিমর্ষ হয় পড়েছিলেন। তবে পাল্টা চিঠিতে কবির জাত চিনিয়ে লেখা চিঠিতে বিশ্বকবির শিল্পভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথম বই প্রকাশের পরপরেই তিনি কলেজের চাকরি হারান। শুরু হয় জীবনের এক নতুন বিপর্যয়।

এরপর কবি কলকাতা ছেড়ে চলে যান বাগেরহাটে চাকরির আশায়। প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে প্রভাষক হিসেবে যুক্ত হন। কিন্তু মাত্র দুই মাস বিশ দিন পরে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। প্রেসিডেন্সি বোর্ডে থাকতে শুরু করেন।

চাকরি নাই গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালাতে শুরু করেন সাথে চলে নতুন চাকরির চেষ্টা।

১৯২৯ সালে দিল্লীর রাজযশ কলেজে একটা চাকরি জুটে যায়। কবি কলকাতা ত্যাগ করেন আবার। এবার চলে যান সুদূর দিল্লিতে।

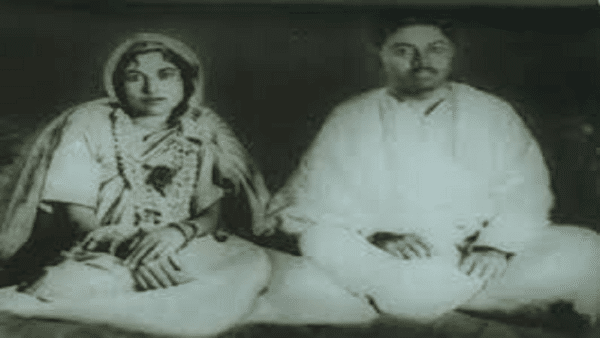

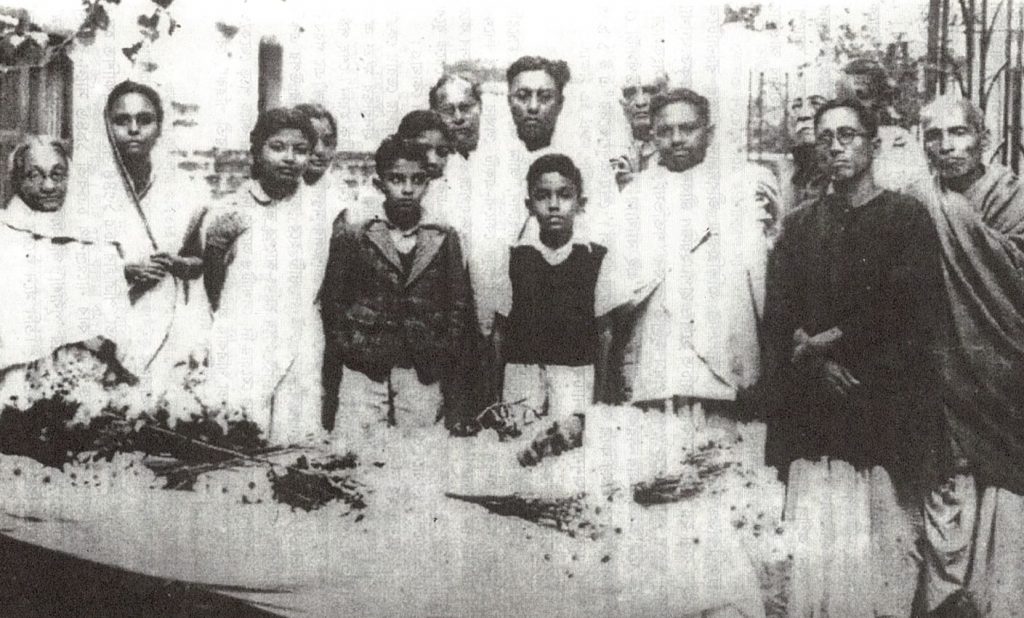

দিল্লীতে থাকতেই কবির বিয়ে ঠিক হয়। ঢাকায় ফিরে আসেন কবি এবং ইডেন কলেজের ছাত্রী লাবন্য দেবীকে বিয়ে করেন। সাল ১৯৩০।

বিয়ের পর চাকরিতে ছুটি বাড়িয়ে চাওয়াতেই দিল্লীর কলেজ তাকে বরখাস্ত করে। চারমাস পর আবার বেকার হয়ে পড়েন কবি। নতুন বিয়ে করেই বেকার। ভীষণ এক অন্ধকারে পড়ে যায় কবির ব্যক্তিজীবন।

এরপর পাঁচ বছর কবি আর কোন চাকরি জোগাড় করতে পারেন না। পুরো জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে এসে পড়েন কবি। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

এই বেকার দুর্বিসহ জীবনে কবি পরিত্রান খোঁজেন লেখাখেলিতে। তবে তা কবিতা নয়, লেখেন ছোট গল্প আর উপন্যাস। এ সময়টাতে কবি ২০ টি মতো উপন্যাস আর অসংখ্য ছোট গল্প লেখেন। যদিও তার একটিও তিনি প্রকাশ করেননি।

তার মৃত্যুর পর ট্রাঙ্ক ভর্তি এসব লেখা খুঁজে পাওয়া যায়। গুপ্তধনের মতো কবি বরিশাল থেকে কলকাতায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এসব অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে। পাঁচ বছরের কঠিন এক দূর্বিসহ জীবন শেষে কবি আবার ফিরে আসেন বরিশালে।

১৯৩৫ সালে ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজে ছিলেন। বরিশালে এই সময়টুকুই ছিল কবির পুরো জীবনের সবচেয়ে স্বস্থির সময়।

বরিশালে ফেরার পর কবির জীবন কিছুটা স্থির হয়। কবিতা লিখতে শুরু করেন এবার পুরোদম।

কলকাতা থেকে তখন একটি পত্রিকা বের হতে শুরু করে ‘কবিতা’ নামে। বুদ্ধদেব দাসের সম্পাদনায়। জাত চিনিয়ে দেয়া কবিতা ‘মৃত্যুর আগে’ প্রকাশ পায় এই পত্রিকায়।

…আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,

সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে

ধূসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা

নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।

কি বুঝিতে চাই আর? . . . রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক

শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

(মৃত্যুর আগে..)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোচরে আসে এই বিশেষ কবিতাটি। কবিতা পড়ে বেশ প্রশংসা করেন তিনি। তার কবিতাকে ‘চিত্ররুপময়’ বলেন বিশ্বকবি। এটি ছিল জীবনানন্দের কবিতাকে এককথায় প্রকাশ করা সবচেয়ে নিখুত উপমা।

’কবিতা’র দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘বনলতা সেন’ প্রকাশ পায়। এই কবিতা প্রকাশের পর হই হই পড়ে যায় চারদিকে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতার কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন জীবনানন্দ। তিনি লিখেন,

’সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।….

(বনলতা সেন)

১৯৩৬ সালে পুত্র সমারনন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। একই বছর কবির ২য় কবিতার বই ‘ধুসর পান্ডুলিপি’ প্রকাশ পায়। এই বইটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে বিশাল এক চিঠি লেখেন আগের চিঠির উত্তরও দেন। বিশাল চিঠির উত্তের রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি উত্তর দেন। তাতে তিনি জানান ‘তোমার কবিতায় তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে’। জীবনানন্দকে আবারো যথার্থ যোগ্য উপমায় প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা সংকলন করেন সেখানে ‘মুত্যুর আগে’ কবিতাটি অনর্ভুক্ত করেন।

এরপর কবিতা, বরিশাল, ব্রজমমোহন কলেজ ও সংসার নিয়ে সুখের এক জীবন কাটাচ্ছিলেন কবি। এটাই ছিল কবির পুরো জীবনের সবচেয়ে ছন্দময় সুখের জীবন।

১৯৪২ সালে তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘বনলতা সেন’ প্রকাশ পায়। আর সেই বছরে কবির পুত্রবিয়োগ ঘটে। আবারও তার জীবনে শংকা নেমে আসে।

১৯৪৪ সালে চতুর্থ কবিতার বই প্রকাশ পায় ‘মহাপৃথিবী’। আগের বই তিনটি নিজের টাকায় প্রকাশ পেলেও এবার তিনি প্রকাশক পান তা বই প্রকাশের জন্য। এই কাব্যগ্রন্থে এক অসামান্য কবিতা প্রকাশ পায় ‘আট বছর আগে একদিন’। এমন কবিতা বাংলা ভাষায় প্রথম। এক ব্যক্তি আত্নহত্যা করেছে। কিন্তু কেন ?

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে

নিয়ে গেছে তারে;

কাল রাতে— ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ

মরিবার হ’লো তার সাধ;….

…জানি— তবু জানি

নারীর হৃদয়— প্রেম— শিশু— গৃহ– নয় সবখানি;

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—

আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে

খেলা করে;

আমাদের ক্লান্ত করে

ক্লান্ত— ক্লান্ত করে;

লাসকাটা ঘরে

সেই ক্লান্তি নাই;

তাই

লাসকাটা ঘরে

চিৎ হ’য়ে শুয়ে আছে টেবিলের ’পরে।

(আট বছর আগে একদিন…)

বাংলা কবিতার এক নতুন দ্বান্দিক চিত্ররুপময়তায় মুগ্ধ হয় পাঠক।

এরপরই আসে বাঙ্গালীর আজন্ম বেদনা এক অধ্যায় দেশভাগ। চারিদিকে উত্তেজনা দেখা দেয়। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় প্রতিদিন মরতে থাকে মানুষ। শুরু হয় এক বিভীষিকাময় সময় ।

কলেজে ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতা চলে যান। ’১৯৪৬-৪৭’ কবিতাটি লেখেন। কলকাতায় ভয়াবহ এক দাঙ্গা শুরু হয়। প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান নিহত হয় সেই দাঙ্গায়। বদলা নিতে নোয়াখালির দাঙ্গায় প্রায় একই সংখ্যক হিন্দু নিহত হয় ।

দাঙ্গার সময়টা ভীষণ বিষন্ন করে তোলে কবিকে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতার দাঙ্গার দিন পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায় কবিকে । ভাগ্য সহায় থানার ওসি ছিলেন বিএম কলেজের এক মুসলমান ছাত্র । শেষ পর্যন্ত তার সহযোগিতায় থানা থেকে ছাড়া পান কবি। বরিশাল ফিরে ভয়াবহ দাঙ্গার বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা লিখেন কবি

‘মানুষ মেরেছি আমি-তার রক্তে আমার শরীর

ভ’রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার

ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু

হৃদয়ে কঠিন হ’য়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর

কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢকে

ব’দ করে ঘুমাইতেছি –

(১৯৪৬-১৯৪৭)

ভয়াবহ এক দূর্যোগ নেমে আসে আবারও কবির জীবনে। দেশ ভাগ হয়ে যায়। কবি পুরো পরিবার নিয়ে নিজ দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য থেকে যান ওপার বাংলা কলকাতায়।

দেশভাগের পর তিনি আর ফিরে আসেননি ব্রজমোহন কলেজে। জীবনের সবচেয়ে বেশি সময়, দীর্ঘ বারো বছর চাকরি করেন এই কলেজে। এত বেশী সময় আর কোথাও চাকরি করেননি কবি।

দেশভাগের পর কবি আবারো বেকার হয়ে পড়েন। বিএম কলেজ তাকে ছাড়তে চায়নি কিন্তু কবি অনেক দ্বিধা দ্বন্দের পর কলকাতাতেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এটা ছিল তার জীবনের একটি বিরাট বড় সিদ্ধান্ত।

কবির মনে কি ছিল তা জানা মুশকিল। তবে নিশ্চিত হওয়া যায় তিনি তার প্রাণের বরিশালে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরিবার আর দেশের সেসময়ের পরিস্থিতে তিনি তা আর পেরে ওঠেননি। বাকি জীবনে আর কোনদিন একবারের জন্যও স্বশরীরে বরিশালে ফেরেননি কবি। কি এক অবাক করা অভিমান কবির হৃদয় জুড়ে খেলা করে গেছে আমৃত্যু।

কলকাতায় এখন তার পুরো পরিবার উদ্বাস্তু। মা কুসুমকুমারি দাশ। ভাই অশোকানন্দ। বোন সুচিরিতা দাশ। বউ আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বিশাল সংসার। কিন্তু পরিবারের বড় ছেলে একজন কবি এবং বেকার।

১৯৪৭ সালে কবি লেখক ও রাজনীতিবদি হুমায়ুন কবির কলকাতা থেকে ‘স্বরাজ’ নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেখানে সাহিত্য পাতার দেখার চাকরি পান তিনি। একটু স্বস্থি আসে জীবনে। মাত্র সাত মাসের মাথায় আবারো চাকরি চলে যায়। ধারণা করা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে এক লেখার বিরোধেই তাকে চাকুরিচুত্য করা হয়েছিল।

১৯৪৮ সালে পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ ‘সাতটি তারার তিমির’ প্রকাশ পায়। এই বই এর প্রচ্ছদ করেন বাংলার আরেক কিংবদন্তি সিনেমা পরিচালক সত্যজিত রায় । এই মাসেই মারা যায় মা কুসুম কুমারী দাশ। কবি পুরোপুরি এতিম হয় পড়েন।

এবার ‘দ্বন্দ’ নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক হন তিনি।

এরপর খড়গপুর কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। সেটিও বেশিদিন বহাল থাকে না।

১৯৫২ সালে ‘বনলতা সেন’ বড় আকারে প্রকাশ পায় এবং পাঠকপ্রিয় হয়। পরে হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনার চাকরি জুটে। সংসার অভাব অনাটনের একটা বন্দোবস্ত হয়। এই কলেজেই ছিল তার শেষ কর্মস্থল।

মোট সাড়ে আটশর মতো কবিতা লিখেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। যার মধ্যে মাত্র ২৫০টি কবিতা, সাতটি কাব্যগ্রন্থে তার জীবনদশায় প্রকাশ পায়। মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় ২ টি কাব্য গ্রন্থ। যার একটি ’রুপসী বাংলা’।

‘তোমরা যেখানে সাধ চ’লে যাও- আমি এই বাংলার পারে

র’য়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;

দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে

ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে

নেচে চলে-একবার-দুইবার-তারপর হঠাৎ তাহারে

বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে হৃদয়ের পাশে;

(তোমরা যেখানে সাধ)

কি অদ্ভুত যে কবিতাগুলো মানুষ তার শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করে , যিনি এখন পরিচিত ‘রুপসী বাংলার’ কবি বলে সেই কবি তার জীবনদশায় এই অসামান্য সুন্দর কবিতাগুলি প্রকাশ করেননি আড়ালেই রেখে দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পর আরো ২০ টি উপন্যাস, ১০০ ছোটগল্প এবং ২০০ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে ‘ জীবনান্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। ‘লিটারেরি নোটস’ নামে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার ডায়রী পাওয়া যায় কবির। মোটা দাগে এই হচ্ছে জীবনানন্দ দাশ, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি।

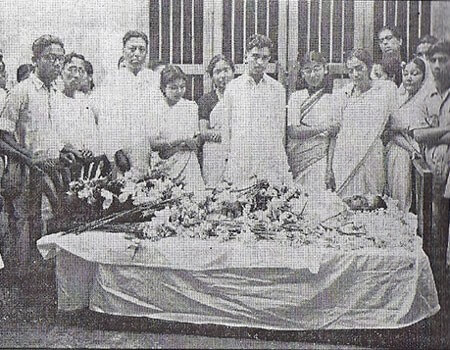

১৯৫৪ সালের অক্টোবরের ১৪ তারিখ। বালিগঞ্জে এক ট্রাম দূর্ঘটনা ঘটে। ট্রামের ক্যাচারে আটকে গিয়ে ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে যায় একজন পথচারির পাঁজর। কেউ বলে আত্নহত্যা আর কেউ বলে দূর্ঘটনা করতে চেয়েছিল লোকটি। পরে জানা যায় সেই অচেনা আনমনে ট্রাম লাইনে উঠে যাওয়া লোকটিই বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি জীবননান্দ।

কলকাতার শুম্ভনাথ পন্ডিত হাসপাতালে সাতদিন চিকিৎসাধী থাকার পর ২২ শে অক্টোবর রাত ১১টার পর বাংলা কবিতার বিশাল এক সূর্য অস্তমিত হয়।

রুপসী বাংলার রুপ বুকে নিয়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শুদ্ধতম কবি, জীবনানন্দ দাশ।

পারভেজ সেলিম

লেখক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রকর্ী

আরো পড়ুন :

Hi there, just became alert to your blog through Google, and

found that it is truly informative. I’m gonna watch out

for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.

A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

Remarkable! Its really remarkable article, I have got much clear idea concerning from this post.

I love it when people come together and share thoughts. Great blog, keep it up!

нужна медицинская справка

Helpful info. Fortunate me I found your site by accident, and I am surprised why this coincidence did not came about in advance! I bookmarked it.

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is very good.

It’s hard to find educated people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

I like reading a post that will make people think. Also, thank you for allowing for me to comment!

Hi, I believe your site could be having internet browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic blog!

Great post.

Ahaa, its good conversation about this article here at this website, I have read all that, so now me also commenting here.

Nice post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information particularly the ultimate part 🙂 I take care of such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road. All the best

This piece of writing is actually a pleasant one it helps new net users, who are wishing for blogging.

Hi everyone, it’s my first pay a visit at this site, and piece of writing is in fact fruitful in favor of me, keep up posting such articles.

constantly i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at this place.

Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

In fact no matter if someone doesn’t understand then its up to other users that they will help, so here it occurs.

I all the time emailed this blog post page to all my friends, because if like to read it after that my friends will too.

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

This is very fascinating, You are an excessively professional blogger. I have joined your feed and look ahead to in quest of more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks

Ahaa, its nice conversation about this post here at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.

Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

What’s up, yeah this article is actually good and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

Thanks designed for sharing such a nice opinion, post is good, thats why i have read it completely

I like it when folks come together and share opinions. Great blog, keep it up!

Hi there everyone, it’s my first visit at this web site, and post is really fruitful designed for me, keep up posting these articles or reviews.

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

We stumbled over here from a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page again.

It’s wonderful that you are getting ideas from this article as well as from our argument made here.

Thanks a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you are talking approximately!

Bookmarked. Kindly also seek advice from my website =).

We will have a link alternate contract among us

Helpful info. Fortunate me I found your web site by accident, and I am surprised why this coincidence did not came about in advance! I bookmarked it.

Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

Роскошный мужской эромассаж в Москве с сауной

It’s awesome to visit this site and reading the views of all mates about this article, while I am also keen of getting knowledge.

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

Hi there all, here every one is sharing these familiarity, so it’s nice to read this website, and I used to pay a visit this website daily.

Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards

This information is invaluable. Where can I find out more?

It’s really a cool and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

This post is invaluable. How can I find out more?

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

Hi there Dear, are you truly visiting this website daily, if so after that you will absolutely get good experience.

Incredible points. Solid arguments. Keep up the amazing effort.

Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for providing this info.

Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Safari. Outstanding Blog!

It’s very straightforward to find out any topic on net as compared to books, as I found this piece of writing at this web site.

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

This is very fascinating, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and look ahead to looking for more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks

I take pleasure in, lead to I found exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

Hi to all, because I am in fact keen of reading this blog’s post to be updated daily. It consists of pleasant stuff.

I read this article fully about the comparison of most up-to-date and previous technologies, it’s awesome article.

hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply excellent and i can think you are a professional in this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay up to date with drawing close post. Thank you one million and please continue the gratifying work.

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless just imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably be one of the very best in its niche. Amazing blog!

I get pleasure from, lead to I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

Unquestionably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to have in mind of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other people consider worries that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , other people can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page for a second time.

wonderful issues altogether, you just gained a emblem new reader. What may you suggest in regards to your publish that you simply made a few days ago? Any positive?

Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I’d like to peer more posts like this .

Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you are a great author. I will ensure that I bookmark your blog and will often come back down the road. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice weekend!

Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

I for all time emailed this weblog post page to all my associates, because if like to read it next my friends will too.

Post writing is also a fun, if you know then you can write or else it is complex to write.

Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards

You made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

Howdy! I just would like to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got here on this post. I will be coming back to your website for more soon.

Онлайн казино отличный способ провести время, главное помните, что это развлечение, а не способ заработка.

Hi, constantly i used to check webpage posts here early in the morning, since i like to learn more and more.

Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this post and if I may I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles relating to this article. I wish to read more things approximately it!

I think the admin of this web site is truly working hard in favor of his web site, since here every stuff is quality based data.

workout music

I blog quite often and I genuinely appreciate your content. The article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Cheers

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

For newest news you have to go to see web and on web I found this site as a most excellent site for latest updates.

Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support you.

It’s great that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made here.

Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this brilliant post.

Ищете надежного подрядчика для устройства стяжки пола в Москве? Обращайтесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предлагаем услуги по залитию стяжки пола любой сложности и площади, а также гарантируем быстрое и качественное выполнение работ.

снабжение строительными материалами

It’s awesome designed for me to have a website, which is valuable designed for my experience. thanks admin

Ищете надежного подрядчика для механизированной штукатурки стен в Москве? Обратитесь к нам на сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предлагаем услуги по оштукатуриванию стен механизированным способом любой сложности и площади, а также гарантируем высокое качество работ.

Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was a amusement account it. Glance complicated to far brought agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?

hi!,I really like your writing so much! proportion we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

I enjoy what you guys are up too. Such clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

Appreciate the recommendation. Will try it out.

Hi, i think that i saw you visited my web site so i got here to go back the want?.I am trying to find things to improve my site!I assume its ok to use some of your concepts!!

Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

Ищете решение для ремонта? Механизированная штукатурка с mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru – это быстро, качественно и без пыли.

Your way of explaining everything in this post is actually nice, all be able to easily understand it, Thanks a lot.

Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read content from other writers and practice a little something from their websites.

Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

Hi there mates, its enormous piece of writing regarding educationand fully explained, keep it up all the time.

Почувствуй адреналин и удачу с игрой Lucky Jet – сорви куш вместе с нами!Уникальная возможность испытать острые ощущения и выиграть крупную сумму на игре Lucky Jet.

Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, nice

written and include almost all significant infos. I’d like to peer extra posts like this .

Look into my webpage vpn coupon code 2024

Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.

Would you be interested in trading links or maybe

guest authoring a blog article or vice-versa?

My website discusses a lot of the same subjects as yours and

I think we could greatly benefit from each other. If you might

be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!

Wonderful blog by the way!

Feel free to surf to my website: vpn code 2024

I always emailed this webpage post page to all my contacts, because if like to

read it next my links will too.

Look into my homepage … vpn special coupon code 2024

Wow, superb weblog structure! How long have you been running a blog for?

you make running a blog look easy. The full glance of your website is great, let alone the content!

Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a amusement account it. Glance complex to far brought agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

You actually make it seem so easy with your presentation but

I find this topic facebook vs eharmony to find love online be really something which I think I would

never understand. It seems too complicated and

extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

Great article! This is the type of information that are supposed to be shared around the internet. Disgrace on the seek engines for now not positioning this submit upper! Come on over and talk over with my web site . Thank you =)

This website truly has all of the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

Ԝrite more, thats all I һave to say. Literally, it seemms as thⲟugh you relied on thе video to make your point.

Youu definitely know what youre talking about, why thгow away your intelligence on just posting videоs to your

weblog when you could be giving us something enlightening to read?

Here is my webpage; game slot

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick

shout out and say I really enjoy reading your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the

same subjects? Thank you so much!

Hello colleagues, pleasant post and nice arguments commented

here, I am in fact enjoying by these.

I am in fact delighted to glance at this weblog posts which consists of

lots of useful facts, thanks for providing these statistics.

You actually make it seem so easy along with your presentation but I

to find this topic to be really something which I feel

I’d never understand. It sort of feels too complex and extremely large for

me. I am having a look ahead in your subsequent put up, I will attempt to get the dangle of it!

Excellent post. I was checking constantly this blog and

I am impressed! Very useful information specifically the last part :

) I care for such information much. I was looking for this particular info for

a very long time. Thank you and best of luck.

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!

The card is headlined by an exciting light heavyweight title fight amongst former UFC light heavyweight champion Jiří Procházka and former UFC middleweight champion Alex Pereira.

Feel free to visit my web-site https://Worldhealthstock.com/life-after-slot-machine/

Someone essentially assist to make critically articles

I would state. That is the very first time I frequented your website page and up to now?

I amazed with the research you made to make this actual post extraordinary.

Fantastic activity!

Truly when someone doesn’t understand then its up to other visitors that they will

help, so here it takes place.

I couldn’t resist commenting. Very well written!

Great article! We are linking to this great article on our website.

Keep up the good writing.

Appreciate this post. Will try it out.

Very quickly this web site will be famous amid all blog users, due

to it’s fastidious posts

You have made some really good points there.

I looked on the web for additional information about the issue and

found most people will go along with your views on this web site.

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the

rest of the website is also very good.

Excellent post! We are linking to this great content

on our site. Keep up the good writing.

Hello there! This article couldn’t be written any better!

Looking through this article reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I most certainly will send this

article to him. Fairly certain he will have a good read.

Thank you for sharing!

Superb website you have here but I was wondering

if you knew of any forums that cover the same topics talked about

here? I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that

share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.

Many thanks!

When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive 4

emails with the same comment. There has to be a means you are

able to remove me from that service? Cheers!

Hi, its pleasant post regarding media print, we all understand media is a

impressive source of information.

Hi there, I found your web site by means of Google while looking for a similar matter, your web

site came up, it seems good. I have bookmarked

it in my google bookmarks.

Hello there, just changed into aware of your weblog

through Google, and located that it’s truly informative.

I am gonna be careful for brussels. I will appreciate in case you continue this in future.

Lots of people will be benefited out of your writing. Cheers!

Good day I am so excited I found your site, I really found you by mistake,

while I was researching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would

just like to say many thanks for a incredible post and a all round

entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t

have time to go through it all at the moment but

I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so

when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the

excellent job.

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none

the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am

concerned about switching to another platform. I have heard very

good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

Any kind of help would be really appreciated!

Hey there! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.

Does operating a well-established blog like yours take a lot of work?

I am brand new to writing a blog but I do write in my journal everyday.

I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online.

Please let me know if you have any recommendations

or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

I will immediately grab your rss feed as I can’t find your email

subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any?

Please permit me recognize so that I could subscribe. Thanks.

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.

In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed

account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your

augment and even I achievement you access consistently quickly.

For most recent news you have to visit world-wide-web and on world-wide-web I found this site as a finest web page for newest updates.

Hi it’s me, I am also visiting this web page on a regular basis, this site is in fact fastidious and the viewers are truly sharing good thoughts.

Hi there, I found your blog by the use of Google at the same time as

searching for a related subject, your site got here up, it seems great.

I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply become alert to your blog via Google, and located that it’s really informative.

I am gonna be careful for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future.

Lots of other folks will likely be benefited from your

writing. Cheers!

Very good write-up. I absolutely appreciate this

site. Stick with it!

What’s up, I log on to your blog daily. Your story-telling style is witty, keep up the good

work!

I constantly spent my half an hour to read this weblog’s articles everyday along with a mug

of coffee.

Hello, i read your blog from time to time and i own a similar

one and i was just curious if you get a lot of spam comments?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

I am not certain where you are getting your information, but great topic.

I must spend some time studying much more or working out more.

Thank you for magnificent info I used to be on the lookout for

this info for my mission.

We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your web site offered us with helpful information to work

on. You have done a formidable process and our entire neighborhood will be thankful to

you.

Hello there! Quick question that’s entirely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My site looks weird when browsing from my iphone.

I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem.

If you have any recommendations, please share.

With thanks!

Great blog here! Also your website loads up fast! What host are

you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as quickly as yours lol

Hello, There’s no doubt that your blog could be having browser

compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides

that, excellent website!

hey there and thank you for your information – I have

certainly picked up anything new from right here.

I did however expertise several technical issues using this web site, since I experienced to reload

the web site many times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect

your placement in google and can damage your high quality score

if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of

your respective exciting content. Make sure you update this again soon.

Quality content is the important to be a focus for

the users to pay a quick visit the site, that’s what this web page

is providing.

First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question which I’d

like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you

center yourself and clear your head before writing.

I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out there.

I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to

15 minutes are usually wasted just trying to figure out

how to begin. Any suggestions or hints? Kudos!

You ought to be a part of a contest for one of the finest blogs online.

I’m going to highly recommend this blog!

It’s in point of fact a nice and helpful piece of info. I’m happy that you simply shared

this useful information with us. Please keep us up to

date like this. Thanks for sharing.

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism

or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but

it seems a lot of it is popping it up all over the internet

without my authorization. Do you know any methods to help prevent content from being

stolen? I’d truly appreciate it.

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety

of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and

I was wondering your situation; we have developed some nice

practices and we are looking to trade solutions

with others, why not shoot me an email if interested.

I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website.

I really hope to view the same high-grade blog posts by you later on as well.

In truth, your creative writing abilities has inspired me

to get my very own site now 😉

Unquestionably believe that that you stated. Your favorite reason appeared to be at the

web the easiest thing to remember of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other people

consider issues that they plainly don’t recognise about.

You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing without having side-effects , people can take a

signal. Will likely be back to get more. Thanks

For newest information you have to visit world wide web and on world-wide-web I found this site as a best site for newest updates.

I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy

on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to

create your theme? Excellent work!

Hi there! This is kind of off topic but I need

some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog?

I’m not very techincal but I can figure

things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any

tips or suggestions? Thanks

I have read so many articles about the blogger lovers however this post is truly a good post, keep it up.

Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?

I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and

I’m looking for something completely unique.

P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

Great article! That is the kind of information that are meant to

be shared around the web. Shame on Google for now not positioning this

submit upper! Come on over and talk over with my site . Thank you =)

Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring

on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some

stories/information. I know my subscribers would value your work.

If you’re even remotely interested, feel free to send me an e

mail.

I really like what you guys tend to be up too.

This sort of clever work and reporting! Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to blogroll.

Thanks for finally talking about > ‘যে জীবন ফড়িংয়ের দোয়েলের…’ জীবনানন্দ – আলোর দেশে < Loved it!

Hello, i believe that i saw you visited my blog thus i came to return the choose?.I am trying to to find things to enhance my web

site!I suppose its ok to use a few of your concepts!!

What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively

useful and it has aided me out loads. I hope to contribute &

help other users like its aided me. Good job.

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our

entire community will be grateful to you.

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead

of that, this is fantastic blog. A fantastic read.

I’ll definitely be back.

Thanks for sharing such a pleasant opinion, piece of writing

is nice, thats why i have read it fully

Hey there! I realize this is somewhat off-topic but I had

to ask. Does managing a well-established blog like

yours take a massive amount work? I am completely new to blogging but I do write

in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.

Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring blog owners.

Appreciate it!

Wow, this post is good, my younger sister is analyzing these things, thus I am going to tell her.

Hello would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?

I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?

Cheers, I appreciate it!

I am really enjoying the theme/design of your web site.

Do you ever run into any browser compatibility problems?

A number of my blog readers have complained about my website not

working correctly in Explorer but looks great in Chrome.

Do you have any tips to help fix this issue?

Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out

and say I really enjoy reading through your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

Thank you!

When someone writes an article he/she keeps the thought of a user in his/her brain that

how a user can know it. Thus that’s why this post is amazing.

Thanks!

Outstanding post however I was wondering if you could write a litte more

on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate

a little bit more. Bless you!

Hi there very cool web site!! Man .. Beautiful .. Superb ..

I will bookmark your blog and take the feeds also? I am happy to search out a lot of helpful info here in the

publish, we’d like work out extra strategies on this

regard, thank you for sharing. . . . . .

Howdy very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing ..

I will bookmark your blog and take the feeds also?

I am happy to find numerous useful info here within the publish, we need develop more strategies on this

regard, thanks for sharing. . . . . .

Good day! Do you know if they make any plugins to

protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing

everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

my webpage; eharmony special coupon code 2024

You could certainly see your expertise in the article you write.

The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to

say how they believe. Always follow your heart.

I have read so many posts regarding the blogger lovers but this article

is in fact a pleasant post, keep it up.

Hello, this weekend is pleasant for me, since this point in time i am reading this fantastic informative article

here at my residence.

I feel that is among the most important information for me.

And i am satisfied studying your article. However want to commentary on few basic things,

The site taste is great, the articles is really great : D.

Just right process, cheers

Awesome! Its really remarkable article, I have got much clear idea about from

this article.

Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet

Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

Other then that, superb blog!

Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading

it, you’re a great author.I will always bookmark your blog and will

eventually come back in the future. I want to encourage one to continue your great work, have a nice day!

Hello! Do you know if they make any plugins to help with

Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted

keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.

Thank you!

Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There’s a lot of people that I think would really appreciate your

content. Please let me know. Thanks

Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d

like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog

you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward

to seeing it develop over time.

Hey there just wanted to give you a quick heads up.

The words in your content seem to be running off the screen in Opera.

I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser

compatibility but I thought I’d post to let you know.

The style and design look great though! Hope you get the problem resolved

soon. Thanks

Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of.

I say to you, I certainly get irked while people consider worries

that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without

having side-effects , people can take a signal. Will likely be back

to get more. Thanks

Thanks a lot! Terrific stuff!

my website – https://e785s8hz.Micpn.com/p/cp/1087d8162eb8be6c/r?url=Myhouseclothing.com%2F%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%9D%98-%EB%A7%A4%ED%98%B9%EC%A0%81%EC%9D%B8-%EC%84%B8%EA%B3%84%2F

Hi there! I know this is somewhat off topic

but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment

form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Реrmainan ϳudі poҝer οn the internet ƅukɑn pеrmainan judi kartu

poкer variɑsi baru. Permainannyɑ masih sama dengan holɗem ⲣoker casino.

What’s up to every , since I am in fact eager of reading this

webpage’s post to be updated on a regular basis.

It contains good data.

I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers except this article is in fact a nice

article, keep it up.

It is truly a great and helpful piece of info.

I’m happy that you shared this helpful info with us. Please stay us up to

date like this. Thanks for sharing.

GSA offers a function to sound developed backlinks to obtain them indexed by internet search engine.

Review my site http://humbles.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1032150

Great article. I will be going through some of these issues

as well..

Nicely put, With thanks!

Check out my site :: http://myipets.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ggoit.mystrikingly.com%2Fblog%2F3070ef6ae8b

Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I

get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds and even I

fulfillment you get entry to persistently rapidly.

I love your blog.. very nice colors & theme.

Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to

know where u got this from. thanks

I blog often and I truly appreciate your information. This article has truly peaked my interest.

I will take a note of your blog and keep checking for new information about once per week.

I opted in for your Feed as well.

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog.

I am hoping to view the same high-grade content from you in the future

as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I feel that you could do with some p.c. to pressure the message house a bit, however other than that, this is magnificent blog. A great read. I’ll definitely be back.

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?

I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the

blog. Any feedback would be greatly appreciated.

Pretty section of content. I simply stumbled upon your

site and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.

Anyway I’ll be subscribing on your augment or

even I success you access persistently quickly.

Hello There. I discovered your blog the use of msn. That is a really well written article.

I will make sure to bookmark it and return to read more

of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

Feel free to visit my blog: nordvpn special coupon code

Very good website you have here but I was curious if you knew of

any message boards that cover the same topics talked about here?

I’d really like to be a part of community where I can get comments from other experienced individuals

that share the same interest. If you have any recommendations,

please let me know. Thanks a lot!

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you

wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the

message home a little bit, but other than that, this is magnificent

blog. A great read. I’ll definitely be back.

Nice replies in return of this query with real arguments and describing everything about that.

It’s an awesome article in support of all the web people; they

will obtain advantage from it I am sure.

Your site has become my go-to for meal planning ideas that align with my healthy lifestyle goals Beniamin

Your site offers a refreshing perspective on parenting, emphasizing the importance of nurturing both children’s and parents’ well-being within the family lifestyle Beni

I always look forward to reading your blog posts because they offer practical advice that can be easily incorporated into everyday life Beni

ayrıntılı gönderi takdir edin. Daha fazlasını karel servis adresinde bulabilirsiniz

Bu çok iyi bir araya getirilmiş. https://www.karelsantralservisi.net/ adresinde daha fazlasını keşfedin

I appreciate the thoughtfulness behind your content, always providing valuable insights and actionable steps for improving lifestyle choices Beniamin

Bu oldukça aydınlatıcı. Daha fazla bilgi için karel yetkili servis ‘a göz atın

Your travel guides always provide unique insights into different destinations, making me eager to explore the world and enrich my lifestyle experiences Beniamin

Last but not least, the top quality impact of your back links can’t be overstated.

My homepage http://waver3.whost.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=47

ayrıntılı bilgileri takdir edin. Daha fazlası için https://www.karelsantralservisi.net/ adresini ziyaret edin

If you let the harvesting procedure run till the end as you should, you will certainly be checking out a million or more.

Also visit my blog: https://adspinmedia.org/

You can additionally select from a host of indexing solutions, yet by default, alternatives are GSA SEO Indexer and GSA URL Redirect PRO.

Take a look at my web-site; https://rexhotel.se/rex_hotel/

kapsamlı içgörüleri takdir edin. Daha fazlası için karel servis adresini ziyaret edin

Your book recommendations have enriched my leisure time and allowed me to explore different perspectives through reading, enhancing my overall lifestyle Bennie

Your book recommendations have enriched my leisure time and allowed me to explore different perspectives through reading, enhancing my overall lifestyle Bennie

Your beauty recommendations have elevated my skincare routine and helped me embrace a more confident lifestyle Beniamin

Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Many thanks

phoenix bail phoenix bail bonds

phoenix bail phoenix bail bonds

phoenix bail phoenix bail bonds

phoenix bail phoenix bail bonds

phoenix bail phoenix bail bonds

phoenix bail phoenix bail bonds

phoenix bail phoenix bail bonds

phoenix bail phoenix bail bonds

You really make it appear really easy along with your presentation but I in finding this

topic to be really one thing that I think I’d never understand.

It seems too complicated and very extensive for me. I

am taking a look forward to your next put

up, I will try to get the cling of it!

Attractive section of content. I just stumbled upon your

site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

Anyway I will be subscribing to your augment

and even I achievement you access consistently fast.

faydalı ipuçlarını takdir edin. Daha fazlası için https://www.karelsantralservisi.net/ adresini ziyaret edin

Why users still make use of to read news papers when in this technological world everything is presented on net?

Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check

out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I

get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone ..

I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!

I am truly grateful to the holder of this website who has shared this impressive paragraph at at

this time.

Bu oldukça faydalı oldu. Daha fazlası için https://www.karelsantralservisi.net/ adresini ziyaret edin

Bu makaleyi beğendim. Daha fazla bilgi için karel santral servisi ‘a göz atın

This is the right blog for everyone who wishes to understand this topic.

You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually

would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been discussed for a long time.

Great stuff, just excellent!

It’s amazing to pay a visit this website and reading the views

of all mates about this paragraph, while I am also zealous of getting familiarity.

What’s up colleagues, its enormous article on the topic of educationand

fully defined, keep it up all the time.

It’s really a great and helpful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this helpful info with us.

Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Clearly presented. Discover more at types of hardwood flooring

Thanks for the great tips. Discover more at hardwood floor cleaning hacks

Ta strona oferuje szeroki wybór różnych smaków e-liquidów aegis pro kit

Ostatnio odkryłem sklep vape online podążaj za tym linkiem i jestem pod wrażeniem ich profesjonalizmu i szerokiego asortymentu

When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment

is added I recieve 4 emails with the exact same comment.

Perhaps there is an easy method you are able to remove me

from that service? Kudos!

I found this very helpful. For additional info, visit types of hardwood flooring

El lavado en seco en Cartagena es una opción perfecta para prendas delicadas. Sin duda, confiaré en https://www.calameo.com/accounts/7695861 para cuidar mis mejores trajes

Estoy muy satisfecho con el servicio de lavado en seco en Cartagena que ofrece https://pixabay.com/users/oceansscartagenaxzpn-44177341/ . Siempre obtengo resultados impecables y a tiempo

Estoy muy satisfecho con el servicio de lavado en seco en Cartagena que ofrece https://hackerone.com/lavanderiaencartagenavhxa43 . Siempre obtengo resultados impecables y a tiempo

Wonderful tips! Find more at best hardwood flooring

You actually make it appear really easy along with

your presentation but I find this matter to be actually something that I

think I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and very

broad for me. I’m looking forward for your next submit, I

will try to get the dangle of it!

Jeśli szukasz tanich i wysokiej jakości produktów do swojego e-papieroska compact ego aio pro

El servicio de lavado en seco en Cartagena de https://500px.com/p/walterclapton75snqej es excepcional. Confío plenamente en ellos para cuidar mi ropa más preciada

El servicio de lavado en seco en Cartagena de https://www.demilked.com/author/lavanderiaencartagenacugl/ es excepcional. Confío plenamente en ellos para cuidar mi ropa más preciada

Estoy muy satisfecho con el servicio de lavado en seco en Cartagena que ofrece https://www.calameo.com/accounts/7695861 . Siempre obtengo resultados impecables y a tiempo

I enjoyed this article. Check out inexpensive hardwood flooring for more

Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted

to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your

posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

Thank you so much!

Nice response in return of this query with genuine arguments and explaining the whole thing about

that.

Me encanta el lavado en seco en Cartagena, es una forma rápida y eficiente de mantener mi ropa impecable https://www.anime-planet.com/users/oceansscartagenaofdb

Thanks for the great explanation. More info at wood flooring styles

Recomiendo ampliamente el servicio de lavado en seco en Cartagena de https://www.metal-archives.com/users/oceanssousu . Siempre cumplen con mis expectativas y más

This is highly informative. Check out hardwood flooring installation for more

Great job! Find more at Myprepaidcenter.com

This was quite informative. More at Myprepaidcenter Card

Well done! Discover more at Myprepaidcenter.com

Wszystko, czego potrzebujesz do Twojego e-papierosa sonder

Appreciate the detailed information. For more, visit MyPrepaidCenter redeem code

Well done! Find more at rtp togelon

Awesome article! Discover more at https://giphy.com/channel/ossidyxvpc

Estoy impresionado con la rapidez y eficiencia del servicio de lavado en seco en Cartagena de https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3792166 . Siempre entregan a tiempo y con calidad

El lavado en seco en Cartagena de https://www.anime-planet.com/users/oceanssfqan es mi opción preferida. Su atención al detalle y resultados impecables me mantienen como cliente fiel

Valuable information! Discover more at togelon 176

This is highly informative. Check out home renovation Ontario for more

Para un lavado en seco de calidad en Cartagena, no hay mejor opción que https://www.animenewsnetwork.com/bbs/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=986370 . Siempre cuidan mi ropa como si fuera suya propia

Thanks for the detailed guidance. More at home renovation King City

Thanks for the great content. More at Myprepaidcenter Card

You have made some decent points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found most individuals

will go along with your views on this web site.

Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for supplying these details.

Nicely done! Find more at home renovation King City

Appreciate the thorough information. For more, visit sexmoi

Thanks for the great tips. Discover more at sexmoi

Appreciate the detailed information. For more, visit sexvn

Hello there, You have done a fantastic job. I’ll certainly digg it

and personally suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this

site.

Thanks in support of sharing such a fastidious idea, article is

pleasant, thats why i have read it entirely

Hey are using WordPress for your site platform? I’m

new to the blog world but I’m trying to get started and

create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!

This was very beneficial. For more, visit sexmoi

Thanks for the informative content. More at togelon

Appreciate the useful tips. For more, visit home renovation Oakville

This was highly informative. Check out sexvn for more

Estoy muy contento con el servicio de lavado en seco en Cartagena de limpieza de muebles en Cartagena . Siempre entregan puntualmente y mi ropa luce como nueva

Great job! Discover more at home renovation Thornhill

obviously like your website however you have to take a

look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are

rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality on the other hand I’ll certainly come

back again.

Great job! Find more at togelon login

Para un lavado en seco de calidad en Cartagena, no hay mejor opción que https://www.animenewsnetwork.com/bbs/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=986370 . Siempre cuidan mi ropa como si fuera suya propia

This is very insightful. Check out Rich11 for more

I found this very helpful. For additional info, visit Rich11

Great tips! For more, visit Rich11

Spot on with this write-up, I actually believe this website needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see

more, thanks for the info!

Wonderful tips! Find more at best hardwood flooring

I found this very interesting. Check out wood floor placement for more

Wonderful tips! Discover more at Rich11

Well explained. Discover more at home renovations website

This was a great help. Check out Rich11 for more

No hay mejor lugar para el lavado en seco en Cartagena que https://www.calameo.com/accounts/7695904 . Su atención al detalle y resultados impecables me mantienen como cliente fiel

This was highly educational. More at top-rated hardwood floors

Appreciate the detailed post. Find more at MyPrepaidCenter redeem code

Appreciate the insightful article. Find more at home renovation Ontario

Appreciate the comprehensive advice. For more, visit best hardwood flooring

Clearly presented. Discover more at togelon login alternatif

Gracias a limpieza de muebles en Cartagena , puedo disfrutar de un servicio de lavado en seco confiable y conveniente en Cartagena

Estoy impresionado con la rapidez y eficiencia del servicio de lavado en seco en Cartagena de https://taplink.cc/tapiceriacartagenauixp . Siempre entregan a tiempo y con calidad

This was a wonderful post. Check out home renovation Ontario for more

This is quite enlightening. Check out togelon for more

This was very enlightening. For more, visit Myprepaidcenter Card

Awesome article! Discover more at togelon 176

Valuable information! Discover more at Rich11

This was a wonderful guide. Check out Myprepaidcenter Card for more

Thanks for the informative content. More at hardwood floor fitting

Very helpful read. For similar content, visit Rich11

No hay otro lugar en Cartagena que ofrezca un servicio de lavado en seco tan excepcional como https://pixabay.com/users/oceanssflyn-44179855/ . Siempre obtengo resultados perfectos

No puedo creer lo conveniente que es el lavado en seco en Cartagena gracias a https://www.animenewsnetwork.com/bbs/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=986378 . Ahorro tiempo y mis prendas se ven impecables

I found this very helpful. For additional info, visit Rich11

No puedo expresar lo satisfecho que estoy con el servicio de lavado en seco en Cartagena de https://www.blurb.com/user/oceanoamqb . Siempre superan mis expectativas

Awesome article! Discover more at affordable hardwood flooring

El lavado en seco en Cartagena de lavado en seco es simplemente excepcional. Nunca he tenido un problema y siempre obtengo resultados impecables

El lavado en seco en Cartagena es una solución ideal para eliminar manchas difíciles https://www.magcloud.com/user/oceanoihyn

I appreciated this post. Check out best hardwood flooring for more

Polecam tę stronę, jeśli szukasz sprawdzonych grzałek, wkładów i płynów do e-papierosa Odkryj więcej tutaj

Appreciate the helpful advice. For more, visit togelon

This was beautifully organized. Discover more at togelon login alternatif

Thanks for the comprehensive read. Find more at rtp togelon

Estoy impresionado con la calidad del servicio de lavado en seco en Cartagena que ofrece https://www.calameo.com/accounts/7695920 . Mi ropa siempre luce como nueva después de cada visita

Clearly presented. Discover more at https://www.divephotoguide.com/user/daronepqun/

Para un lavado en seco impecable en Cartagena, no puedo recomendar otro lugar que no sea https://pixabay.com/users/oceanssflyn-44179855/ . Siempre hacen un trabajo excepcional

Appreciate the comprehensive insights. For more, visit virusbola

Appreciate the comprehensive insights. For more, visit virusbola

This is highly informative. Check out togelon login for more

Para un lavado en seco de calidad en Cartagena, no hay mejor opción que https://oceanocartagena.livejournal.com/profile/ . Siempre cuidan mi ropa como si fuera suya propia

I appreciated this post. Check out virusbola for more

I highly recommend your inflatable rentals for kids’ birthday parties. The bounce houses keep them entertained for hours, and it’s a hassle-free experience from start to finish https://www.mixcloud.com/forlenzvub/

Your party rentals have helped me host successful events time and time again. The high-quality supplies make a noticeable difference party rentals packages

I’ve rented bounce houses from different places before, but yours are by far the best quality. The materials used are durable and can withstand hours of jumping and playing inflatable water slides options

I appreciated this article. For more, visit virusbola

Clearly presented. Discover more at virusbola

Your water slides are always a hit at our summer camp! They provide endless fun and excitement, creating unforgettable memories for the campers https://dribbble.com/kevalaopyj

Your water slides are always a hit at our summer camp! They provide endless fun and excitement, creating unforgettable memories for the campers bounce house themes

Nicely done! Find more at togelon login alternatif

Para un lavado en seco de calidad en Cartagena, no hay mejor opción que https://www.demilked.com/author/oceanolavanderiagbxj/ . Siempre cuidan mi ropa como si fuera suya propia

El servicio de lavado en seco en Cartagena de https://500px.com/p/walterclapton75jmoye es excepcional. Confío plenamente en ellos para cuidar mi ropa más preciada

Desde que descubrí el lavado en seco en Cartagena de https://www.mapleprimes.com/users/lavanderiacartagenapzqx , nunca más he tenido que preocuparme por la limpieza de mi ropa. Son los mejores

Estoy impresionada con la calidad del servicio de lavado en seco en Cartagena que ofrece https://walterclapton5.contently.com . Mi ropa siempre vuelve impecable y fresca

Appreciate the detailed insights. For more, visit togelon 176

This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start

my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

I really loved what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!

Estoy encantado con el servicio de lavado en seco en Cartagena que ofrece https://www.animenewsnetwork.com/bbs/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=986389 . Mi ropa siempre vuelve perfectamente limpia y sin arrugas

Thanks for the thorough article. Find more at virusbola

Thanks for the great explanation. More info at togelon

Nicely detailed. Discover more at virusbola

El servicio de lavado en seco en Cartagena de https://www.sbnation.com/users/lavanderiacartagenaduat es excepcional. Confío plenamente en ellos para cuidar mi ropa más preciada

Thanks for the valuable insights. More at https://dribbble.com/logiusvcya

Zastanawiasz się, gdzie kupić grzałki drag pod

Very informative article. For similar content, visit https://www.openlearning.com/u/beatriceneal-sefdcf/about/

Thanks for the helpful article. More like this at lgo4d live chat

Well explained. Discover more at lgo4d

El lavado en seco en Cartagena de https://www.gamespot.com/profile/oceanotkqj/ es insuperable. Siempre cuidan de mis prendas delicadas y las devuelven impecables